薬剤師の仕事内容とは?勤務先別での違いや資格取得、年収を徹底解説!

薬剤師は、薬に関する専門家として、医療の中で重要な役割を果たしています。薬学部で6年間学び、国家試験に合格する必要があるため、取得する難易度がきわめて高い資格です。

調剤や服薬指導、地域における医薬品の供給、学校薬剤師などの薬事衛生の面から、人々の健康を守るという重要な役割を担っており、それに見合った高収入を得ることもできます。

この記事では、「薬剤師になる方法は?」「薬剤師は実際にはどんな仕事をしているの?」といった疑問の他に、給与や仕事のやりがいやメリット、将来性について解説します。

目次

1. 薬剤師とは

薬剤師は、国家資格を持つ「薬の専門家」です。薬(医薬品)は、製薬会社などで研究開発され、製造・流通を経て、病院や薬局、ドラッグストアなどを通して患者さんの手元に届きますが、そのあらゆる工程に薬剤師が深く関わっています。

特に、医師の処方箋に基づいて薬を量ったり包んだりする「調剤」は、薬剤師にだけ与えられた資格であり、患者さんに薬の使い方や注意点などを説明する「服薬指導」といった業務は、一般の人にとってもなじみが深いことでしょう。

2. 薬剤師の数はどれくらい?

厚生労働省がおこなった「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の届出薬剤師数は、323,690人です。薬剤師は2年に1度届出を行っており、前回の令和2(2020)年の届出と比較すると、1,708人(0.5%)増加しています。

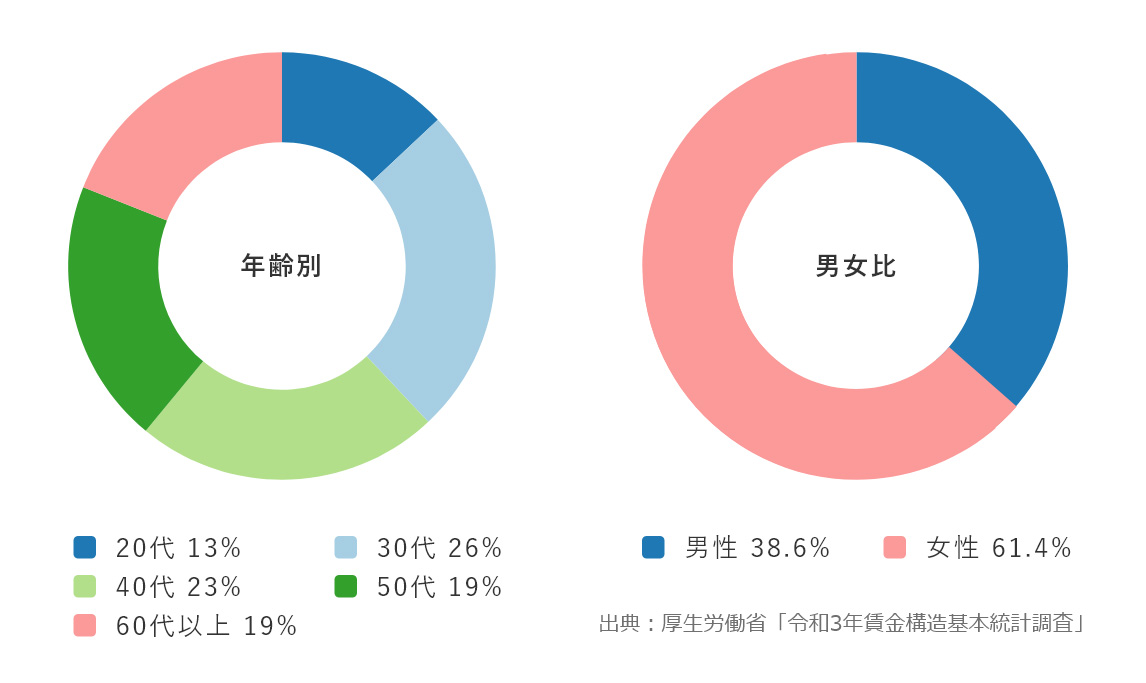

2-1.男女別

薬剤師の男女比は、およそ4:6の割合であり、男性が約12.4万人(38.4%)、女性が約19.9万人(61.6%)となっています。女性が多い背景には、まず全国的にドラッグストアが増加し、近所で働ける環境が整ってきたことに加え、パートや派遣など、自身のライフスタイルに合わせて働ける職場が増えたことが挙げられます。さらに産休育休後も職場復帰しやすく、勤務時間や勤務場所がある程度決まっておりライフプランが立てやすいという点も、多くの女性に魅力的だと想定されます。

2-2.年齢別

薬局・医療施設に従事する薬剤師を年齢別にみると、男女ともに30~39歳が最も多く、男性が11,719人、女性が22,464人となっています。次いで40~49歳で、男性が19,023人、女性が38,622人です。

年齢別の薬剤師数

| 年齢層 | 総数 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 253,198 | 34,183 | 66,627 | 57,645 | 48,396 | 33,363 | 12,984 |

| 男性 | 88,379 | 11,719 | 27,172 | 19,023 | 14,336 | 11,011 | 5,118 |

| 女性 | 164,819 | 22,464 | 39,455 | 38,622 | 34,060 | 22,352 | 7,866 |

男女構成の割合で見てみる、男性では30~39歳で40.8%と最も多く、次に70歳以上で39.4%となっています。女性の場合、男性と比べるとどの年代も割合は多いですが、50~59歳で70.4%、40~49歳・60~69歳で67.0%と、40代から60代にかけて多くなっています。

男女別の割合

| 年齢層 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性の割合 | 34.3% | 40.8% | 33.0% | 29.6% | 33.0% | 39.4% |

| 女性の割合 | 65.7% | 59.2% | 67.0% | 70.4% | 67.0% | 60.6% |

まず、30代がキャリアの最盛期であり、スキルや専門性が安定しているため、最も比率が高いと考えられます。さらに、女性の場合は育児や家族形成の時期でもあり、正規雇用を中心に安定を求める人もいるでしょう。

40代はキャリアの成熟期に入り、安定した職務や管理職の役割を担うことが増えていく年代でしょう。育児や介護との両立を考えつつ働く方も増えると思います。この年代はパートや派遣など多様な働き方もあるものの、30代よりは微減傾向です。

50代はキャリア後半に差し掛かり、長年の経験を生かしつつも体力や健康面の考慮が必要となり、40代より微減傾向が見られます。役職定年後の再就職やパートでの継続就労も特徴です。

60歳以上の薬剤師は定年退職を迎える方や定年後も働き続ける方に分かれます。働き続ける方は、地域社会貢献や教育役を担うことが多いですが、勤務形態はパートや非常勤が多くなります。そのため60代は、50代より著しく比率が低下し、定年が増加する70代は60代の半数以下の比率になります。

最後に20代は、薬剤師は資格取得が24歳から始まるため、キャリア期間が5年以下に限られるため比率が低くなります。

参照元:厚生労働省/令和2(2020)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

参照元:厚生労働省/令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

3.薬剤師の主な仕事内容

薬剤師の仕事は多岐にわたります。主な仕事内容について紹介します。

3-1.調剤・監査業務

調剤業務

調剤は、医師・歯科医師の処方箋に基づき、その患者さんのために薬を調整し交付する仕事です。

以前は処方箋どおりに薬を作って渡すだけという時代もありましたが、今ではお薬手帳や薬歴、患者さんからの聞き取りで得た既往歴やアレルギーなどの情報から、処方内容が適切であるか、飲み合わせや重複投与などがないかなどを確認することも調剤業務の範囲に入ります。また、適切に服用してもらうためには、用法・用量や投与日数、服用方法、保存方法などを正しく記載した薬袋を作ることも調剤の一つです。

薬の調製は、錠剤やカプセル剤を取りそろえる計数調剤、水剤や散剤を量って作る計量調剤などがあります。計数調剤や一包化、散剤などを自動で調剤できる設備もあります。1枚の処方箋の中には、適切に服用してもらうために一包化した方が良い薬と、便秘の状況などに合わせて自己調節するためシートで調剤したほうが良い薬があります。個々の患者さんの服薬管理状況に合わせて調剤しています。

参照元:(株)じほう/保険調剤業務の流れ

監査業務

調剤した薬と処方箋を照合して間違いがないか調べる仕事です。

薬の種類、数量だけでなく、薬袋の服用量や服用方法などもチェックします。また、薬歴やお薬手帳を参考に、飲み合わせや重複投与なども適切であるかを併せて確認が必要です。

複数の薬剤師がいる場合には、調剤者と別の人が監査したり、ダブルチェックしたりすることが勧められます。人間は間違う動物であることを常に念頭に置き、調剤エラーを防ぐために重要な仕事です。

3-2.疑義照会

疑義照会は、処方箋を受け付けてから薬剤を交付するまでの間に生じた、疑問点や問題点を、薬剤師が処方医師に問い合わせて確認する仕事です。

薬剤師には、医師に疑義照会する責任と義務があり、疑わしいままで調剤してはいけません。疑義照会には、保険証番号や用法・用量の記載漏れなどの形式的なものから、飲み合わせや重複投与、副作用の発現、投与禁忌など薬学的な判断を要する疑義もあります。

疑義照会を行った場合には、処方箋の備考欄に、薬剤師名と医師の名前や照会日と時間、疑義の内容について記載します。

疑義照会について詳しくは下記記事をご覧ください。

3-3.服薬指導

服薬指導は、患者さんに安全で有効な薬物治療を受けてもらうために、指導を行う仕事です。

具体的な指導内容は、薬名、効能・効果、用法・用量と投与日数、副作用やその初期症状、副作用が起こった時の対策、飲み忘れや飲みすぎた時の対策、保存方法や使用期限、食べ物や他の薬との飲み合わせ、尿や便の色の変化、服用後に医師・薬剤師に報告すべき症状などです。

また、薬の種類や用量が変わった時も、その理由や服用方法などを必ず説明します。特にリスクが高く注意が必要な薬については、医薬品リスク管理計画(RMP)の資材を利用して、副作用の初期症状や対処方法などを詳しく説明します。患者さんの年齢や理解力などを加味して、服薬指導を行うことが大切です。

3-4.薬歴管理

薬歴とは、患者さん一人ひとりに、薬剤師が行った調剤や服薬指導の内容、処方箋や医師から得た情報、既往歴や体質、生活状況などの患者背景などを記録する仕事で、診療報酬上の算定要件の一つです。薬歴を作成することで、時系列で患者さんの治療の流れを把握したり、過去の指導歴を確認したりすることができるメリットがあります。

薬歴の記載方法はSOAP形式で記載する方法が主流で、患者さんの話したこと(S)、処方内容や検査データ(O)、薬剤師としての判断(A)、服薬指導と次回のチェック事項(P)を記載します。

薬歴について詳しくは下記記事をご覧ください。

3-5.医薬品の管理・販売

医薬品管理

医薬品管理は、医薬品の在庫管理と品質管理をする仕事です。

在庫管理は、患者さんに必要な薬を渡せるように数量を把握して、適正な在庫量を調整する仕事です。在庫管理に伴う仕事としては、卸業者への薬の発注や納品の検収、有効期限の管理、在庫数の把握などの仕事を伴います。出荷制限などによる品薄の対策や過剰在庫の把握なども重要な仕事です。

品質管理は、医薬品それぞれに保存条件が定められているため、その保存方法に合わせて保管し、適切な保存方法が守られているかを定期的に管理する仕事です。

医薬品の販売

特定の医薬品については薬剤師が販売することが義務付けられています。特定の医薬品とは、一般用医薬品の第1類医薬品のことで、年齢や他の医薬品の使用状況などを確認し、薬剤師が販売します。

また、医療用薬品から一般用医薬品にスイッチ直後の医薬品と劇薬は要指導医薬品とし、薬剤師が情報提供と指導をして販売することができます。このように、医薬品の販売も薬剤師の仕事の一つです。

3-6.薬の研究・開発

新しい薬が作られるまでには、長い年月がかかります。

まず、病気に対して効果が期待できるかもしれない物質を、植物や微生物などの中から見つけ出し、そこから薬の候補となる物質を抽出したり、新たに合成したりする方法を研究します。

次に薬としての有効性や副反応を確認するために、細胞や動物を使った非臨床試験をおこない、ここで候補となる物質が動物の体内でどのように吸収され代謝排泄されるのかなどを確認するのです。非臨床試験をクリアした物質を、今度は人に実際に投与する臨床試験がおこなわれますが、研究・開発が進んでいく中で、途中で有効性や安全性が確認できないために研究や開発が中止になるケースも非常に多く、新薬開発の成功率は3万分の1と言われています。

臨床試験で薬としての有効性と安全性が確認されると、厚生労働省に対して新薬としての認可を申請するのですが、多くのデータをまとめた書類を作成するには、専門的な知識や英語力なども必要となります。このように、医薬品の研究・開発は、非常に根気強さの求められる仕事なのです。

この業務プロセスの中で、薬剤師は、物質の化学構造式から、薬の安定性や、吸収や代謝などの薬物動態、溶解性などの化学的特性を読み取り、その物質の合成法を推測することを得意とし、薬が患者さんの手元に届くまでを知っているといった臨床的な目線も持っています。このバランスの良さが、薬の研究・開発に役立っているのです。

4.勤務先別の仕事内容

薬剤師の業務は、勤務先によって多岐にわたります。最もよくイメージされる「調剤薬局やドラッグストアで患者さんのために薬を用意している」という薬剤師は、実は6割弱に過ぎません。

病院などの医療施設で働いている人が2割、製薬会社などの企業で営業や研究開発などに携わっている人が1割いるほか、行政機関などで働いている人もいるなど、勤務先は多様です。

勤務先別に、薬剤師の担っている仕事内容を紹介します。

4-1.調剤薬局

調剤薬局の薬剤師の仕事は、患者さんの持参した処方箋に基づいて薬を「調剤」するという「物」を扱う仕事から、患者さんという「人」を対象とした仕事に変わってきています。調剤自体は、薬剤師の管理の下、調剤助手の方が行ったり、自動化が進んだりしているためです。

人を対象とした仕事とは、患者さん一人ひとりに対して、処方箋で医師から指示された薬が患者さんに合っているか、他の薬との飲み合わせは大丈夫か、作用が重複した薬はないかといった確認であり、薬の知識が必要です。また、薬の専門家として気になる点があれば医師に問い合わせ(疑義照会)をする義務があります。

さらに、調剤した薬の服用方法や使用方法、副作用について患者さんに説明したり、不安点がないか相談に乗ったりする「服薬指導」は非常に重要な仕事です。こうした患者さんファーストとも言える仕事をするために、患者さんの病気や薬歴を管理する「薬歴管理」もあわせて行っています。

万一、ミスがあれば患者さんの健康にも関わるため、責任は重大です。薬剤師同士で連携しながら、薬の専門家として活躍しています。

4-2.ドラッグストア

ドラッグストアの薬剤師は、主に処方箋がなくても買える「一般用医薬品(OTC医薬品)」を販売しています。来店した方の相談に乗り、薬を選んだり、副作用について説明したり、健康アドバイスなどもおこないます。

一般用医薬品の多くは登録販売者でも販売することができますが、特に副作用のリスクが高い第1類医薬品や要指導医薬品は、薬剤師しか販売することができません。

調剤室を併設しているドラッグストアの場合は、調剤薬局と同様に「調剤」や「服薬指導」といった業務も併せておこないます。

参照元:厚生労働省/要指導医薬品について

4-3.病院・クリニック

病院やクリニックの薬剤師は、医療施設内の薬局が勤務先です。病院薬剤師は、主に入院患者さんのための調剤と服薬指導や薬の管理、入院中から退院時までの指導などをします。

院内で使う注射薬を調製したり、市販されていない薬を製剤したりといった業務を行うこともあります。チーム医療の担い手として、医師や看護師などと連携して患者さんへの対応に当たります。

また、腫瘍内科や精神科などのある病院では、特に安全への配慮が必要な薬を扱う可能性も高くなるため、こうした領域では、スペシャリスト(認定・専門薬剤師)として活躍している人もいます。

一方、クリニックは、病院と異なり入院施設がないか、あっても19床以下です。そのため、薬剤師の主な仕事は患者さんへの服薬指導と院内の医薬品の管理などです。クリニックでは院外処方箋の所が多いため、薬剤師を雇用しているケースは少ないですが、美容外科クリニックや透析クリニックなど専門領域に特化したクリニックでは、薬剤師が必要とされています。

4-4.製薬会社などの企業

製薬会社の営業職(MR)として働く薬剤師は、病院や薬局を訪問して自社の薬のプロモーションや情報提供をしています。研究開発を担当する場合、新薬を開発(創薬)するための基礎研究や臨床試験(治験)などをおこないます。学術情報の提供や薬の管理を専門にする人もいます。

そのほかの企業薬剤師としては、医薬品卸会社の営業や在庫管理、化粧品メーカーや食品メーカーの研究開発や、新薬の開発に携わる開発業務受託機関(CRO)などで、臨床開発モニター(CRA)、治験コーディネーター(CRC)として働く薬剤師もいます。

薬剤師は全体として増加傾向にありますが、製薬会社に勤務する薬剤師は若干減少傾向にあり、厚生労働省が行った「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計」では「医薬品関係企業の従事者」は37,086人で1,958人減少しています。

参照元:厚生労働省/令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

4-5.保健所などの行政機関

全体の2%程度と少数派ですが、国や都道府県などで公務員として働く薬剤師もいます。

たとえば自治体の保健所で働く薬剤師は、調剤薬局などの医薬品販売店舗の許可・監査・指導や、地域の公衆衛生に関わる啓蒙活動、各種検査などが主な業務です。そのほか、麻薬取締官、自衛隊の薬剤官、刑務所内の薬剤師などとして活躍する人もいます。

4-6.小中学校・高等学校

幼稚園や小中学校、高校などの大学以外の学校には、薬剤師を置くことが法律で義務づけられています。

学校薬剤師は、プールの水質検査、教室内の換気や照明といった環境衛生の調査、子どもたちの健康相談や保健指導などをおこないます。

業務が毎日あるわけではないため、多くの場合、普段は調剤薬局や病院などで働く薬剤師が兼務しています。

4-7.在宅医療

在宅医療は、主に調剤薬局の薬剤師や在宅専門薬剤師がおこないます。

具体的な仕事内容は、訪問医療の医師が発行した処方箋に基づき、在籍する薬局で調剤をおこない、定期的に患者さんの自宅や入居中の施設に届けることです。その際、服薬指導のほかに、患者さんの服薬状況や副作用のチェック、残薬調整などをおこないます。高齢の方の場合には、特に薬の管理が難しいことが多いため、飲み忘れを防止する工夫なども在宅薬剤師の重要な仕事です。

また、医師や地域包括のメンバーの一員として、患者さんから得られた情報を書面などで共有したり、他職種に対して薬に関する教育をしたりします。定期的な訪問以外にも、薬の変更の対応や、患者さんからの電話相談なども担当する薬剤師の仕事です。

在宅医療薬剤師について詳しくは下記記事をご覧ください。

5.薬剤師の雇用形態や労働時間

薬剤師の雇用形態や労働時間について紹介していきます。

5-1.調剤薬局

調剤薬局の薬剤師の雇用形態には、正社員、契約社員、パート・アルバイトなどがあり、さまざまな雇用形態の薬剤師が在籍することで、処方箋の集中する時間帯の待ち時間を短縮しています。

勤務時間としては、一般的には朝9時から夕方6時、もしくは夕方7時までが主流です。調剤薬局の場所や規模によっては営業時間が長い場合もあり、その場合はシフト勤務となることもあります。

調剤薬局は、基本的には処方箋を応需しているクリニックや病院に合わせた開局時間となっているため、週休2日を確保するためには、日曜日以外に週に1日、順番に休日を取ることになり、薬局によって、週休が決まっている場合、週単位~月単位で休日が決まる場合などいろいろなケースがあります。

5-2.ドラッグストア

ドラッグストアでの薬剤師の雇用形態には、一般的な正社員を中心としてパート・アルバイト、フレックスタイム制のある正社員も見られます。

勤務時間は、ドラッグストアの営業時間によって、朝9時から夜9時までのシフト制が一般的です。店舗によっては深夜まで営業しているところもあり、その場合は夜間勤務が必要になる場合もあります。

ドラッグストアは年中無休、長時間開店していることも多く、併設の薬局の薬剤師は、日曜・祝日を含めて出勤日と休日のシフトを組むことになり、土日や繁忙期の休日は取りにくいこともありますが、それぞれの都合や事情を踏まえて、休日が取りやすい体制です。

また、特に年中無休や長時間営業などの場合は、薬剤師不在の日や時間帯ができてしまいやすく、その間は第1類医薬品などは販売できなくなりますが、少しでも薬剤師不在の時間帯を減らすために、パートの薬剤師やフレックスタイム制など、さまざまな雇用形態が取り入れられています。

5-3.病院薬剤師

病院薬剤師は正社員の薬剤師が中心ですが、パート・アルバイトの薬剤師も勤務しており、ある程度いつが忙しいのか把握しやすいため、忙しい曜日にパート薬剤師が勤務している病院も見られます。

勤務時間は通常、朝8時半から夕方5時までです。しかし、大学病院や総合病院では夜勤や当直が必要となることもあり、この場合、早番・遅番のシフト勤務やオンコール対応も含まれることがあります。

また病院薬剤師の場合、当直があるか、夜間救急を受け付けているか、土日祝日における周辺薬局の開局状況などで、日々確保すべき薬剤師の人数が決まるため、当直、夜間、日直を含めたうえで、しっかり休日が取れるシフトが組まれます。

6.薬剤師の1日の流れ

ここでは、病院薬剤師を例に、1日の業務のおおよその流れを紹介します。

| 8:20 | 出勤 | |

|---|---|---|

| 8:30 | 朝礼 | ・当日の業務分担(調剤、製剤、注射調整など)を確認します。 ・夜間に使用した薬や、麻薬・向精神薬などの数量を確認します。 ・引き継ぎ事項や連絡事項を共有します。 |

| 9:00 | 各分担での業務 | ・病棟担当は、退院患者さんの服薬指導をおこないます。 医療チームとの打ち合わせや担当入院患者さんから自宅や転院前の病院での服薬状況の確認などをおこないます。 ・薬局内担当は、入院患者さんの定期処方の調剤・監査や、次の日までの注射薬の調整をおこないます。 |

| 12:00 | 昼休憩 | |

| 13:00 | 各分担での業務 | ・病棟担当は、院内のカンファレンスに参加することもあります。病棟の医薬品の管理もおこないます。新しく開始になった薬や変更になった薬について、入院患者さんに服薬指導をおこないます。 ・薬局内担当は、定期処方や臨時処方の払い出しをします。リアルタイムな患者さんの状態の変化に対して、医師より指示された処方変更に対応します。 ・各委員会(NST委員会や褥瘡(じょくそう)委員会など)のラウンドや会議にも参加します。 ・入院患者さんの持参薬を鑑別し、院内処方への変更や代替薬の提案などをおこないます。 |

| 16:30 | 1日の記録と翌日への引き継ぎ | ・各担当とも、服薬指導録や業務日誌などを記録し、翌日への連絡事項なども確認します。 |

| 17:30 | 退勤 | |

7.薬剤師の仕事着や道具にはどんなものがある?

薬剤師の仕事着や業務に使用する道具には、どのようなものがあるでしょうか。仕事着と道具について見ていきましょう。

7-1.薬剤師の仕事着

薬剤師の仕事着や業務に使用する道具には、どのようなものがあるでしょうか。仕事着と道具について見ていきましょう。

白衣

薬剤師の仕事着のイメージは白衣ですが、白衣はフォーマルな印象で、患者さんに清潔感と信頼感を与えることができます。着る側としても、長袖のため薬や汚れから身を守ることができるというメリットがありますが、最近では、動きやすい短い丈や半袖のものも見かけるようになりました。

ケーシー白衣

ケーシー白衣は、通常の白衣よりも半袖、短丈で動きやすく、脇で開けられるハイネックになっているため1枚で着られることがメリットです。医師、歯科医師、作業療法士などさまざまな分野の医療従事者の仕事着として知られています。

職場のユニフォームとして、カラーのケーシーの上下など、機能性に優れたおしゃれな仕事着も一般的です。

スクラブ

元々は手術着として使用されており、伸縮性に富んで動きやすく、速乾吸湿素材で、洗濯に強く耐久性に優れているという特徴があります。デザインや色のバリエーションが豊富で人気がありますが、患者さんからの印象はカジュアルになり、調剤薬局より、病院薬剤師の仕事着として使用されることが多いようです。

シューズ

薬剤師は、立っている時間や動き回っている時間が長いため、疲れにくく歩きやすい、かかとのある靴がおすすめです。白い運動靴などを履いている方がよく見られます。

7-2.薬剤師の仕事道具

薬剤師が持ち歩いたり、監査台やデスクに置いていたりする仕事上の必需品についても見ていきましょう。

印鑑

薬剤師として働く場合、調剤や監査はもちろん、その他あらゆる場面で責任の所在を明らかにするため、「調剤済」「日付」「氏名」が入った「調剤印」と、名字の「認印」が必要です。

スマートフォン・タブレット端末

スマートフォンやタブレット端末は、薬剤師にとって必要な仕事道具となりました。

その理由は、改正薬機法の施行により、2021年8月以降、医薬品などの箱に添付文書は同梱されなくなり、最新の添付文書を閲覧するためには、医薬品などのバーコードや二次元コードを、専用のアプリをダウンロードしたスマートフォンやタブレット端末で読み取る必要があるからです。

また、添付文書の改訂情報なども確認できます。職場のパソコンを利用したり、端末が設置されていたりする場合もありますが、必要に応じて自分のスマートフォンなども使用します。ただ、自分のスマートフォンを使用する場合は、プライベートな使用と思われないような配慮も必要です。

参照元:(独)医薬品医療機器総合機構/添付文書の電子化について

参照元:ベーリンガープラス/05 改訂情報を確認するには

事務用品

薬剤師は調剤したり、監査をしたり、患者さんへの対応に出たりなど、1ヵ所に留まって仕事をすることが少ないため、効率よく業務を行うためには、必要な事務用品は手元にあった方がよいでしょう。

たとえば、はさみ、電卓、筆記用具(3色ボールペンやマジックペン)、メモ帳や付箋、定規、針なしのステープラーなどです。

換算表・投与量などの資料

簡単に確認できる資料を携帯しておくと便利です。製薬会社の配布物や自作の表なども仕事道具と言えます。

薬剤師の職場の設備は自動化が進んでいます。施設の規模により異なりますが、散薬分包機、錠剤分包機の他、錠剤のピッキング装置、監査システム搭載の散薬秤量機、調剤監査システム、水剤分注装置、注射薬払い出しシステムなどがあり今後も進化し続けていくでしょう。そのため、新しい機器の使い方を習熟することも重要です。

8.薬剤師の平均年収はどれくらい?

厚生労働省が行った「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、平均年齢40歳の薬剤師の平均年収は額面で約578万円です。月収として約41.8万円、ボーナスとして年間約76.9万円から算出されます。平均残業時間は、約10時間です。

年齢別に見てみると、就職したばかりの25~29歳(男女)では、438.7万円であり、35~39歳になると604.6万円、最も月収が高くなる55〜59歳では675.3万円となり、着実な年収アップが見込めます。

薬剤師の平均年収の男女差は、就職する企業規模の違いや、女性では出産・育児などでの一時的な離職とも関係しており、男女同年齢では女性の方が平均年収は低いようです。

たとえば、平均年収が男女とも最も多くなる55〜59歳で、男性の平均年収は763.3万円に対し、女性は695.8万円でした。一方、70歳以上になると男女が逆転し、男性は470.8万円に対し、女性は546.4万円と継続して高収入を得られる職業と言えます。

参照元:厚生労働省/令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況

参照元:政府統計の総合窓口/令和5年賃金構造基本統計調査

参照元:政府統計の総合窓口/賃金構造基本統計調査

参照元:厚生労働省/令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概要 1.一般労働者の賃金

9.薬剤師になる方法や注意点とは

薬剤師になりたいと思ったら、どうすればよいのでしょうか。薬剤師は、取得までの道のりが最も険しい国家資格の一つです。その詳細と注意点を説明します。

9-1.6年制の薬学課程を修めること

薬剤師になるには、薬科大学または薬学部のある大学に入学し、6年制の薬学過程を修め、薬剤師国家試験に合格し、薬剤師という国家資格を取得する方法しかありません。

全国には、6年制の薬学課程を置いている大学が79校(2023年5月現在)あります。大学では、4年間かけて体のしくみや薬の働きについて学び、薬学共用試験でこれまで身に付けた能力を確認した後、5年目には病院や薬局で実務実習を経験し、6年目には、卒業研究や薬剤師国家試験に向けた勉強に取り組むことになります。

大学を選ぶときには、注意すべき点があります。薬学部のある79大学のうち、約6割の51大学は6年制の学科のみですが、28大学には4年制の学科も併設しています。薬剤師になりたい場合は、必ず6年制の学科を選ばなければなりません。

薬学部は、2006年度以前はすべて4年制でしたが、2006年度に法律が改正され、薬剤師になるために必要な修学年数が6年間に延長されました。それに伴い薬学部、薬科大学の新設が相次ぎましたが、少子化、将来的な薬剤師の供給過剰が見込まれ定員割れの大学が増加していることから、2025年度以降は薬学部の新設、定員増が認められないことが決まっています。薬科大学、薬学部を受験する際には、その動向にも注意が必要です。

また、研究者などを目指す人のために、4年制の課程を置いている大学もありますが、4年制の課程を修了しても、薬剤師国家試験の受験資格は得られないため注意が必要です。

参照元:文部科学省/薬学教育

参照元:文部科学省/薬学部における修学状況等 2023年(令和5年)度調査結果

参照元:文部科学省/薬学部における修学状況等

参照元:文部科学省/薬学部の6年制課程における退学状況等

9-2.「薬剤師国家試験」に合格すると免許を取得できる

薬剤師国家試験は、例年1月上旬に受験者の募集が行われ、2月中旬に試験を実施、3月中~下旬に合格発表があります。その年度に卒業見込みであれば受験できます。つまり、薬学部で卒業要件を満たした6年生は受験でき、合格して免許を取得すれば、翌年度からすぐに薬剤師として働くことができるわけです。

薬剤師の国家試験は、2日間かけてマークシート方式で実施されます。試験科目は、「薬理」「実務」など7科目に及ぶ「必須問題試験」と、「薬学理論問題試験」「薬学実践問題試験」があり、「必須問題試験」では、全体の得点率が70%以上、科目ごとの得点率がすべて30%以上で合格という足切りの基準があるため注意が必要です。

第100回薬剤師国家試験までは絶対評価のため、合格率が難易度に左右される傾向にありましたが、第101回~第105回の移行期間を経て、2022年第106回薬剤師国家試験からは、平均点と標準偏差を用いた相対基準により合格者が決定することになり、合格者数は9,600人程度に設定されています。そのため難易度にかかわらず、合格点および合格基準は年度により上下しますが、合格率はほぼ横ばいと言えるでしょう。

第107回~109回までの薬剤師国家試験の合格率は、以下のとおりです。

| 第107回 (2022年) |

第108回 (2023年) |

第109回 (2024年) |

|

|---|---|---|---|

| 合格率(総数) | 68.02% | 69.0% | 68.43% |

| 新卒者 | 85.24% | 84.86% | 84.36% |

| 既卒者 | 40.75% | 44.05% | 42.42% |

参照元:厚生労働省/第109回薬剤師国家試験 大学別合格者数

参照元:厚生労働省/第107回薬剤師国家試験の結果について

参照元:厚生労働省/第108回薬剤師国家試験の結果について

参照元:厚生労働省/第109回薬剤師国家試験の結果について

第109回の薬剤師国家試験合格速報や薬剤師になるための資格取得の流れについて詳しくは下記記事をご覧ください。

10.薬剤師の仕事のやりがいやメリットは?

薬剤師は、「人や社会に役立っている」という実感を得やすく、金銭面でも報われることの多い仕事です。その理由を掘り下げて見てみましょう。

10-1.患者さんの役に立てる

薬剤師は、「健康でありたい」「病気を治したい」「症状を和らげたい」という患者さんの切実なニーズに応えることができます。

特に、薬剤師に求められる姿は変わってきており、患者さんの薬に関することはすべて薬剤師が担うことが求められるようになってきました。以前は、処方箋に従って数を数えて渡すだけというイメージの薬剤師でしたが、今は、本当にこの薬が必要なのか、副作用などの問題は生じていないか、多くの薬を飲み過ぎていないかなど、患者さんの不安に対して調剤だけでなく、心情に寄り添いながら、服薬指導や健康相談などを行うことで医師との間の架け橋となるというやりがいは、他の職種では味わうことができないものです。

また患者さんに直接対応することが多いため、感謝されることも多々あり、人の役に立っているという実感が得られます。

10-2.チーム医療に携われる・医療貢献できる

病院薬剤師は、医師、看護師などの医療従事者とともにチーム医療に携わり、入院患者さんの薬物療法において、現代医療で使われる多種多様な薬を有効かつ安全に提供するために、欠かせない役割を担っています。

医師は人体や病気の専門家ですが、薬の専門家ではありません。医学や薬物療法が高度化する中、薬が化学物質として体内でどのように働くのか、他の薬や食べ物、病気の状態によってどのように変化するのかについては、薬剤師の方が精通しているのです。チーム医療における薬剤師の存在も、これまでの病棟勤務の薬剤師の尽力と努力のおかげで浸透してきました。今後ますます、チーム医療において薬剤師が貢献することが期待されるでしょう。

また国は政策として「かかりつけ薬剤師」の推進やチーム医療・地域包括ケアの発展に力を入れています。そのため、医師や他職種に薬の情報を提供したり、処方設計に貢献したりするなど薬剤師の活躍の場はますます増えていくでしょう。

薬剤師のチーム医療へのかかわりについて詳しくは下記記事をご覧ください。

10-3.給与水準が高い

「8. 薬剤師の平均年収はどれくらい?」でも説明したとおり、平均年齢40歳の薬剤師の平均年収は約578万円であり、同調査によると、全労働者の平均年収は507万円です。薬剤師はそれよりも70万円以上多い収入を得られるため、やや高収入の職業だと言えるでしょう。勤め先や地域などによっても初任給や昇給の仕方は大きく変わりますが、いずれにしても比較的高水準の待遇を期待できるでしょう。さらに、医療業界は景気に左右されにくいというメリットもあります。

参照元:厚生労働省/令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概要 1.一般労働者の賃金

参照元:厚生労働省/令和5年賃金構造基本統計調査 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額

10-4.ライフステージに合わせた仕事がしやすい

薬剤師は女性の割合が高いため、産休や育休といった制度の整っている職場が多いことが特徴です。さらに資格職であり、求人倍率も高いため、もし妊娠・出産や介護などで一度仕事を辞めたとしても、再就職が比較的容易と言えます。

また、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員の求人も多いため、場合によっては短時間だけ効率的に働くといった柔軟な対応も可能です。

さらに、全国どこにでも薬剤師の需要はあるため、たとえば家族の都合などで転居することになっても仕事を続けやすいこともメリットです。

11.薬剤師の現状と将来性は?

厚生労働省の「調剤医療費の動向」では、2022年度の調剤医療費は2021年度から1.7%の伸び率で、7兆8,332億円にも上り、そのうち技術料が2兆1,264億円を占め、5.8%の伸び率でした。今後ますます技術料の評価が高まることが予測されています。

その理由としては、調剤薬局の薬剤師の業務は、前述のとおり対物業務から対人業務への転換が推進されていることから、令和4年(2022年)診療報酬改定において、患者情報や処方内容の分析、服薬指導や投与後の継続的な管理など、薬剤師の対人業務に対して適切な評価がなされるように見直しが行われたためです。

また、地域包括システムにおける地域への貢献や在宅業務、かかりつけ薬局や健康サポート薬局など一定の機能を有する薬局が評価される傾向にあり、ますます薬の専門家としての薬剤師の活躍が期待されています。

参照元:厚生労働省/最近の調剤医療費(電算処理分)の動向(令和3年度)

参照元:厚生労働省/最近の調剤医療費(電算処理分)の動向(令和4年度)

参照元:厚生労働省/令和4年度 調剤医療費の動向

参照元:厚生労働省/令和6年度 調剤報酬改定の概要(P15~20 薬局の体系に関わる評価の見直し)

今のところ、薬剤師は増加傾向にあり、2020年の321,982人から2022年の323,690人だけで約0.5%増えていました。しかしながら、2025年以降、薬学部や薬科大学の定員増は認められなくなるため、将来的には薬剤師の人数は頭打ちになる可能性もあります。今後は、国の施策や社会のニーズに合わせて、質の高い薬剤師が求められる時代になるでしょう。

参照元:厚生労働省/令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 薬剤師

12.薬剤師の転職で悩んだら転職エージェントを利用しよう

薬剤師は、取得難易度の高い国家資格ですが、その分薬剤師として社会に出た後も、自分のキャリアプランやライフステージに合わせて、転職が有利な職業であることは間違いありません。なぜならば薬剤師が活躍する場は、病院や調剤薬局、ドラッグストアや企業など、広く開かれているからです。

しかしながら、薬剤師のあり方も物から人へと変化の時期を迎えており、情報や技術のアップデート、認定薬剤師やかかりつけ薬剤師の取得など、要求されることも増えているため、転職を考えた時にはその選択肢に悩むことも多いでしょう。

転職で悩んだ時には、薬剤師専門の転職エージェントを利用することを考えてみましょう。薬剤師専門の転職エージェントは、薬剤師が働くあらゆる業種を熟知しています。どのような人材が求められているのか、どのような働き方ができるのか、また具体的な仕事の内容まで、薬剤師専門のキャリアアドバイザーは情報を把握しています。

また、求人広告だけでは分からない、実際の職場の状況などについても熟知しています。その上で、求職者が転職で悩んでいる理由や、自身の性格、今までの職場の状況や経験してきた処方箋の診療科目、希望する通勤時間や勤務時間などを踏まえ、現在のスキルや目指す薬剤師像、働き方などに照らし合わせ、複数の転職先を提案してくれます。まずは、転職エージェントに転職の悩みを相談することからはじめてみましょう。

13.まとめ

薬剤師になるためには、6年間の薬学教育を受け、難度の高い薬剤師国家試験に合格しなければなりません。しかし薬剤師になることができれば、医療に貢献できる上に、調剤薬局や病院、ドラッグストアなど活躍の場は多く、子育てや介護といった女性のさまざまなライフステージに合わせて仕事をしやすいため、人気の職業の一つです。

また薬剤師の仕事は、対物業務から対人業務への転換期にあり、薬の調剤や監査だけでなく、患者さんのために何ができるかを個別にプランニングし提案できるような、高度医療における薬物療法の専門家としての役割を求められています。さらに地域包括ケアシステムやチーム医療における活躍が期待されており、将来的に質の高い薬剤師の需要がますます高まると期待されています。

そこで薬剤師としての自分に合ったキャリアプランを踏まえた転職を考える際には、転職エージェントの活用をおすすめします。薬剤師専門のキャリアアドバイザーに相談をして、キャリアアッププラン作りから一緒に考えることで、目指す薬剤師像に近づけるようサポートします。

毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報

おすすめの薬剤師求人一覧

- 調剤薬局の薬剤師求人一覧

- 病院・クリニックの薬剤師求人一覧

- ドラッグストア(調剤併設)の薬剤師求人一覧

- ドラッグストア(OTCのみ)の薬剤師求人一覧

- 学術・管理薬剤師の薬剤師求人一覧

- メディカルライター、MSL、DI、学術の薬剤師求人一覧

- 営業(MR・MS・その他)の薬剤師求人一覧

- 年収500万円以上可の薬剤師求人一覧

Warning: Undefined array key "/r/wdb_0702/" in /data/www/pharma/html/knowhow/wp-content/themes/knowhow/page.php on line 289

転職準備のQ&A

薬剤師の職場のことに関するその他の記事

※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。

「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。

厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554