薬剤師になるには?

資格取得の流れや

就職先について解説

薬剤師になるためには、どんな準備が必要?

薬剤師を目指す人たちのために、教育から費用、国家試験の合格率まで、薬剤師になるためのステップをご紹介します。

目次

「安定した仕事に就きたい」「医療に携わりたい」との思いから薬剤師を目指す人も増えています。しかし、国家資格である薬剤師を取得し、就職することは容易ではありません。これから薬剤師を目指して働くためにはどのような過程を踏んでいく必要があるのでしょうか。

ここでは、薬剤師の資格を取得する方法、就職先、求められる適性などについて解説します。これから薬剤師を目指そうとしている方はぜひ参考にしてみてください。

1. 薬剤師とは

日本における薬剤師とは、厚生労働大臣が認可する国家試験を受け、合格を認められた者に与えられる専門職です。薬剤師法に基づいて認定された国家資格職として、薬剤師名簿に登録することで免許証が付与され、職務に当たることができます。

薬剤師法 第一条には、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」。第二条には、「薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない」とされています。

主な職務内容は調剤、医薬品の提供およびさまざまな薬事衛生に関わるもので、薬局、病院あるいは医薬関係の施設での勤務が中心です。そのほか製薬会社や研究機関において臨床開発などの研究職に就くこともできます。

参照元:厚生労働省/薬剤師法

2. 薬剤師なるための5つのステップ

薬剤師になるためには、5つのステップを踏んでいかなければなりません。まず、高校卒業後に薬学部のある大学に入学することが必須となります。大学薬学部での6年間の教育課程修了後、薬剤師国家試験に合格すれば薬剤師の資格を取得できます。資格試験合格後、厚生労働省が定める薬剤師名簿へ登録をすることで、ようやく薬剤師としての仕事に就くことができるのです。

教育から就労まで薬剤師になるためのステップをおさらいしましょう。

※ただし、4年制学部・学科の学生については、平成29年度までの入学者に限り、大学を卒業した後、薬学関係の修士又は博士の課程を修了し、さらに6年制学部の卒業生に比べ不足している医療薬学系科目や実務実習等の単位を、追加で履修し、6年制学部の卒業生と同等であると厚生労働大臣が個別に認める場合にのみ、薬剤師国家試験を受験することができるとされています(文部科学省HPより抜粋)。

受験資格は薬学教育で示した教学を修めて卒業、または卒業見込みの人、または、外国の薬学校を卒業しているか、外国で薬剤師の免許を取得していて、日本において薬学部のある大学および専門の大学院において薬学課程を履修したと同等以上の学力および技能を有すると認定された人に与えられます。

国家試験は例年2月頃に実施されます。試験会場は北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県、福岡県の計9都道府県です。国家試験の結果は例年、3月下旬ごろに発表です。

登録は、在住地域の保健所などに申請を行い、申請後2カ月程度で登録が完了し、免許証が交付されます。詳細は、厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課へ問い合わせましょう。

国家試験に合格しただけでは国から正式な薬剤師として認定されないので、薬剤師として働くためには必ず登録をしなければなりません。

有資格者として病院や薬局などが行っている薬剤師求人への応募ができます。

薬剤師の就職先は約6割が薬局、約2割が医療機関となっています。他には製薬会社、衛生行政機関、保健衛生施設、医薬品販売店舗などが挙げられます。

参照元:文部科学省/薬学教育制度の概要

参照元:厚生労働省/第109回薬剤師国家試験の施行

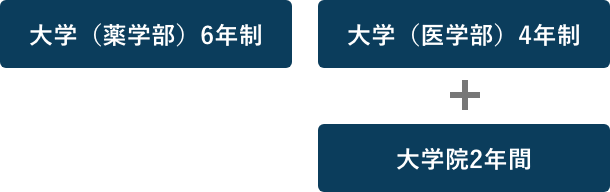

3. 最短で薬剤師になるには「4年制」?「6年制」?

薬学部のある大学は「4年制」と「6年制」の二つがあります。そのため、「4年制大学に通えば薬剤師の資格が取得できるのでは?」と思う方もいるでしょう。

実際はどのようになっているのか、薬学部の4年制と6年制の違いについて見ていきましょう。

3-1. 4年制の薬学部

4年制の薬学部は薬剤師ではなく、薬学に関する研究者を養成するための大学です。2年次までは6年制と同じ内容を学びますが、3年次以降は、薬剤師になるための勉強ではなく、研究や実験に特化した内容を学んでいきます。

薬学の知識を有する人は医療現場だけではなく、製薬会社の研究室、新薬の開発などでも必要とされています。つまり、研究や新薬開発の現場で活躍する研究者を養成するのが4年制薬学部なのです。ほとんどの学生は卒業後、大学院に通い修士や博士を取得するため、結局は6年間学んでいく形となります。

そのため、現在(平成30年度以降入学)の制度では4年制薬学部を経て、大学院で2年の計6年間学んだとしても薬剤師の国家資格は取得できません。

3-2. 6年制の薬学部

6年制の薬学部は、医療現場で活躍する薬剤師を養成するための大学です。一般教養科目や薬学などの基礎・専門科目に加え、現場実習、国家試験対策など、薬剤師になるために必要なカリキュラムを学んでいきます。

薬剤師の国家試験を取得するためには、6年制の薬学部に通うことが必須です。つまり、最短で薬剤師になるには、高校卒業後6年という期間が必要になります。

調剤薬局やドラッグストアなどで活躍する薬剤師を目指すなら、6年制の大学を選択しましょう。

4. 大学の費用はどれくらい?

薬剤師になるためには大学に通わなければなりませんが、費用はどのくらいかかるのでしょうか。大学には国立大学と私立大学の選択肢がありますが、それぞれにかかる学費の目安について見ていきましょう。

4-1. 国立大学でかかる費用

国立大学の年間授業料は53万5800円となっています。また、入学金に28万2000円がかかるため、6年間で約350万円の計算となります。国立大学は文部科学省により、標準額を元にした費用の設定となっているため、私立大学よりも大幅に安くなっているのが特徴です。しかし、学費が安い反面、偏差値・倍率共に高くなるため、入学するのは容易ではありません。

参照元:文部科学省/薬学教育

4-2. 私立大学でかかる費用

私立大学の年間授業料は200万円前後のところが多くなっています。入学金は35万〜40万円程度かかるため、6年間で約1240万円程度かかる計算です。私立大学は大学によって費用が異なり、高い大学と安い大学とでは、数百万円の差があるので、事前によく調べておきましょう。また、金額が安いからといっても偏差値が低いとは限りません。

5. 薬剤師国家試験の合格率は?

薬剤師国家試験の受験者数は、毎年1万数千人ですが、どのくらいの人数が合格するのでしょうか。薬剤師国家試験の合格率について見ていきましょう。

参照元:厚生労働省/薬剤師国家試験

薬剤師国家試験の合格率は、約7割

薬薬剤師国家試験は、毎年、2月下旬~3月上旬頃、年1回の実施で、合格発表は3月下旬です。一般問題として薬学理論問題・薬学実践問題に加えて、必須問題が課せられ、薬剤師として備えるべき基本的な知識、技能、倫理観、実践力などが評価されます。第106回薬剤師国家試験(2021年)より、出題基準が新たに策定されました。

厚生労働省によると、第108回薬剤師国家試験(2023年)の合格率は、69.00%。新卒者に限ると84.86%という結果でした。過去5年を振り返ると、おおむね合格率は約7割が目安と言えるでしょう。

特に、2016年に行われた合格基準の変更後、合格率は70%前後で安定しています。基準変更以前には、「得点率65%以上」の絶対基準でしたが、2016年からは平均点と標準偏差を用いて試験ごとに合格基準を決める「相対基準」に変更されたためです。第99回薬剤師国家試験(2014年)の合格率は60.84%と、過去19年間でも低い水準でした。しかし、第101回薬剤師国家試験(2016年)には76.85%まで上昇し、その後は平均して70%前後を推移しています。

| 101回(2016年) | 76.85% |

|---|---|

| 102回(2017年) | 71.58% |

| 103回(2018年) | 70.58% |

| 104回(2019年) | 70.91% |

| 105回(2020年) | 69.58% |

| 106回(2021年) | 68.66% |

| 107回(2022年) | 68.02% |

| 108回(2023年) | 69.00% |

6. 薬学部のある大学は全国で何校?

薬学部のある大学は国立、公立、私立に分けられますが、全国にはどのくらいの数が存在しているのでしょうか。大学選びのポイントと併せて見ていきましょう。

薬学部のある大学は全国で77校

文部科学省が公表している「薬科大学(薬学部)学科別一覧(2022年度)」によると、全国の薬科大学・薬学部は、77校79学部(2022年3月現在)となっています。そのうち国立大学は14大学14学部、公立大学は5大学5学部、私立大学は58大学60学部となっており、国公私立合計での定員数は、6年制が11,682人、4年制が1,413人でした。

2022年3月現在、4年制のみの薬学部を有する大学はなく、6年制のみ、もしくは6年制と4年制を併設しています。国立大学は大阪大学、金沢大学、徳島大学を除く全ての大学で4年制を併設しているのに対し、私立大学は58大学中14大学が4年制を併設しています。

参照元:文部科学省/薬学教育

大学選びのポイントは?

薬学部のある大学を選ぶ際、偏差値や立地などから検討する人が多いかもしれません。前述した通り、薬学部の4年制学科を卒業するだけでは薬剤師国家試験の受験資格を得ることはできないため、薬剤師になるために薬学部を目指しているのであれば、6年制に入学するのが近道です。

さらに、各大学の国家試験合格率を確認し、できれば合格率の高い大学を選ぶと薬剤師の資格を取得できる可能性が高まります。国家試験対策の充実度や設備の良さなどによって、国家試験の受験環境が左右されます。偏差値や立地に加えて環境面を考慮した選択を行うとよいでしょう。

薬学共用試験の合格率をチェックする

薬学部では5、6年次の時に調剤薬局や病院で実務実習を行います。実務実習は、現場で必要とされる知識や考え方、社会人としてのビジネスマナー、医療人としての倫理観などを学ぶ機会です。

実務実習では、薬剤師の資格を持たない薬学生が、実際の臨床現場で薬剤師と同じように調剤や鑑査、服薬指導を行うため、実務実習を行う薬学生は知識や技能、態度が一定のレベルである必要があります。こうした実習生の質的な保証をするために行われるのが「薬学共用試験」です。

この薬学共用試験は大学によって合格率が異なります。実務実習を受けられるレベルに到達するためにも、薬学共用試験の合格率は大切な指標となるので、大学を選ぶ際には、薬学共有試験の合格率もチェックしておくのがおすすめです。

希望する分野に沿った大学を選ぶ

大学によって力を入れている分野が異なります。例えば、同じ大学内に医学部や看護学部があり、そうした医療系学部と合同で学ぶ授業があるところは、薬剤師以外の医療従事者が学んでいる知識を身近に感じられる環境にあります。

そのほか、薬学に特化した専門知識と併せて、医療全体を視野に入れたトータル医療ケアを学ぶ授業を行っている大学や、がん治療のエキスパートとして活躍できるがん専門薬剤師の養成を目的としたプログラムを用意している大学などもあります。医療に関する幅広い知見を身に付けることは、薬剤師として他職種と接する時に役立つでしょう。

大学を選ぶ際には、薬学共用試験や国家試験の合格率に加えて、自身が進みたい分野に役立つ環境であるかも確認し、大学の特色を把握した上で、理想の薬剤師像に近づける教育方針かどうかもチェックしてみましょう。

| 国立大学 | ||

|---|---|---|

| 大学名 | 都道府県 | 住所 |

| 北海道大学 | 北海道 | 札幌市北区北12条西6丁目 |

| 東北大学 | 宮城県 | 仙台市青葉区荒巻字青葉6-3 |

| 千葉大学 | 千葉県 | 千葉市中央亥鼻1-8-1 |

| 東京大学 | 東京都 | 東京都文京区本郷7-3-1 |

| 富山大学 | 富山県 | 富山市杉谷2630 |

| 金沢大学 | 石川県 | 金沢市角間町 |

| 京都大学 | 京都府 | 京都市左京区吉田下阿達町46-29 |

| 大阪大学 | 大阪府 | 大阪府吹田市山田丘1-6 |

| 岡山大学 | 岡山県 | 岡山市北区津島中1-1-1 |

| 広島大学 | 広島県 | 広島市南区霞1-2-3 |

| 徳島大学 | 徳島県 | 徳島市庄町1-78-1 |

| 九州大学 | 福岡県 | 福岡市東区馬出3-1-1 |

| 長崎大学 | 長崎県 | 長崎市文教町1-14 |

| 熊本大学 | 熊本県 | 熊本市中央区大江本町5-1 |

| 公立大学 | ||

|---|---|---|

| 大学名 | 都道府県 | 住所 |

| 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 岐阜市大学西1-25-4 |

| 静岡県立大学 | 静岡県 | 静岡市駿河区谷田52-1 |

| 名古屋市立大学 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区田辺通3-1 |

| 山陽小野田市立 山口東京理科大学 |

山口県 | 山陽小野田市大学通1-1-1 |

| 私立大学 | ||

|---|---|---|

| 大学名 | 都道府県 | 住所 |

| 北海道医療大学 | 北海道 | 石狩郡当別町金沢1757 |

| 北海道科学大学 | 北海道 | 札幌市手稲区前田7条15-4-1 |

| 青森大学 | 青森県 | 青森市幸畑2-3-1 |

| 岩手医科大学 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町医大通一丁目1-1 |

| 東北医科薬科大学 | 宮城県 | 仙台市青葉区小松島4-4-1 |

| 奥羽大学 | 福島県 | 郡山市富田町字三角堂31-1 |

| 医療創生大学 | 福島県 | いわき市中央台飯野5-5-1 |

| 国際医療福祉大学 (大田原キャンパス) |

栃木県 | 大田原市北金丸2600-1 |

| 高崎健康福祉大学 | 群馬県 | 高崎市中大類町37-1 |

| 城西大学 | 埼玉県 | 坂戸市けやき台1-1 |

| 日本薬科大学 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町小室10281 |

| 東京理科大学 | 千葉県 | 野田市山崎2641 |

| 東邦大学 | 千葉県 | 船橋市三山2-2-1 |

| 日本大学 | 千葉県 | 船橋市習志野台7-7-1 |

| 城西国際大学 | 千葉県 | 東金市求名1番地 |

| 千葉科学大学 | 千葉県 | 銚子市潮見町3 |

| 帝京平成大学 | 東京都 | 中野区中野4-21-2 |

| 慶應義塾大学 | 東京都 | 港区芝公園1-5-30 |

| 北里大学 | 東京都 | 港区白金5-9-1 |

| 東京薬科大学 | 東京都 | 八王子市堀之内1432-1 |

| 明治薬科大学 | 東京都 | 清瀬市野塩2-522-1 |

| 昭和大学 | 東京都 | 品川区旗の台1-5-8 |

| 星薬科大学 | 東京都 | 品川区荏原2-4-41 |

| 武蔵野大学 | 東京都 | 西東京市新町1-1-20 |

| 昭和薬科大学 | 東京都 | 町田市東玉川学園3-3165 |

| 帝京大学 | 東京都 | 板橋区加賀2-11-1 |

| 横浜薬科大学 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区俣野町601 |

| 湘南医療大学 | 神奈川県 | 横浜市⼾塚区上品濃16-48 |

| 新潟薬科大学 | 新潟県 | 新潟市東島265-1 |

| 北陸大学 | 石川県 | 金沢市金川町ホ3 |

| 金城学院大学 | 愛知県 | 名古屋市守山区大森2-1723 |

| 愛知学院大学 | 愛知県 | 名古屋市千種区楠元町1-100 |

| 名城大学 | 愛知県 | 名古屋市天白区八事山150 |

| 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 鈴鹿市南玉垣町3500-3 |

| 立命館大学 | 滋賀県 | 草津市野路東1-1-1 |

| 岐阜医療科学大学 | 岐阜県 | 可児市虹ヶ丘4-3-3 |

| 京都薬科大学 | 京都府 | 京都市山科区御陵中内町5 |

| 同志社女子大学 | 京都府 | 京田辺市興戸 |

| 近畿大学 | 大阪府 | 東大阪市小若江 3-4-1 |

| 大阪医科薬科大学 | 大阪府 | 高槻市奈佐原4-20-1 |

| 摂南大学 | 大阪府 | 枚方市長尾峠町45-1 |

| 大阪大谷大学 | 大阪府 | 富田林市錦織北3-11-1 |

| 神戸薬科大学 | 兵庫県 | 神戸市東灘区本山北町4-19-1 |

| 神戸学院大学 | 兵庫県 | 神戸市中央区港島1-1-3 |

| 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 西宮市甲子園九番町11-68 |

| 兵庫医療大学 | 兵庫県 | 神戸市中央区港島1-3-6 |

| 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 姫路市上大野7-2-1 |

| 就実大学 | 岡山県 | 岡山市中区西川原1-6-1 |

| 福山大学 | 広島県 | 福山市学園町1番地三蔵 |

| 広島国際大学 | 広島県 | 呉市広古新開5-1-1 |

| 安田女子大学 | 広島県 | 広島市安佐南区安東6-13-1 |

| 徳島文理大学 (薬学部) |

徳島県 | 徳島市山城町西浜傍示180 |

| 徳島文理大学 (香川薬学部) |

香川県 | さぬき市志度1314-1 |

| 松山大学 | 愛媛県 | 松山市文京町4-2 |

| 福岡大学 | 福岡県 | 福岡市城南区七隈8-19-1 |

| 第一薬科大学 | 福岡県 | 福岡市南区玉川町22-1 |

| 国際医療福祉大学 (大川キャンパス) |

福岡県 | 大川市榎津137-1 |

| 長崎国際大学 | 長崎県 | 佐世保市ハウステンボス町2825-7 |

| 崇城大学 | 熊本県 | 熊本市西区池田4-22-1 |

| 九州保健福祉大学 | 宮崎県 | 延岡市吉野町1714-1 |

7. 薬剤師の就職先は?

病院・調剤薬局・ドラッグストアから企業や公務員・大学まで

薬剤師の就職先としてまず思い浮かべるのは、調剤薬局や病院などではないでしょうか。しかし、実際に薬剤師が活躍できる就職先は多岐にわたります。就職活動を始める時に、選択肢を多く持っていると、自分の能力を存分に発揮できる職業を選べるでしょう。ここでは、薬剤師の就職先について幅広い視点でお伝えします。

病院で働く

病院での勤務では、外来や入院中の患者さんに向けて調剤を行ったり、チーム医療の一員として患者さんの薬剤管理を担当したりします。ただし、病院によって規模や専門性などがさまざまで、それぞれに特徴が異なるため、業務の内容は勤務地によって多様です。

大学病院や総合病院といった規模の大きな病院は、患者さんの疾患や症状も多種多様で、希少な症例を見る機会が多い傾向にあります。一方、循環器科や消化器科など特定の診療科を扱う中小病院で働くと、特定分野の経験やスキルを高めることができるでしょう。

また地域密着型のクリニックでは、患者さんとの距離が近く、コミュニケーションが取りやすい環境です。一口に病院といっても環境が異なるため、どんな働き方をしたいのかを考えながら選ぶとよいでしょう。

調剤薬局で働く

調剤薬局では、患者さんが持参した処方箋に従って調剤を行います。調剤薬局の求人数は多く、通勤時間や年収、待遇といった条件を比較し、自身の希望に合った職場を選びやすいのが特徴です。調剤薬局では、幅広い医療機関の処方に触れられるため、さまざまな処方意図を学ぶことができるでしょう。

また、地域医療への貢献度が高く、やりがいを感じられる職場です。

ドラッグストアで働く

ドラッグストアでは、主にOTC販売などに携わります。営業時間が長く土日の対応もあるため、比較的高収入になりやすいのが特徴です。調剤薬局を併設するドラッグストアが増えているため、そういったドラッグストアに就職すれば幅広い医療知識を習得できるでしょう。商品のマーケティングの知識も求められるので、経営に関するスキルを磨く機会もあります。

企業で働く

企業における薬剤師の職種は、研究職、開発職、営業職、学術職、管理薬剤師、企業内診療所の薬剤師とさまざまです。管理薬剤師のように薬剤師資格を重視する職種もあれば、薬剤師免許の有無にかかわらず就職できるところもあり、理学部や工学部など理系出身の人材が集まります。

特に、MRと呼ばれる製薬企業の営業職は、文系理系問わず人材が集まる仕事です。入職後にはMR認定試験の合格を目指して勉強会や合宿を行う企業も少なくありません。MR認定試験は、薬剤師の資格があれば3科目のうち2科目が免除されるというメリットがあります。

薬剤師資格が必要とされる企業内の管理薬剤師は、製薬企業や卸業者で扱う医薬品の品質管理や情報管理、在庫管理といった業務に携わります。企業によっては販売戦略の立案や市場調査、商品開発などを行うこともあるでしょう。

公務員として働く

薬剤師の資格を生かしながら、公務員として勤務するケースもあります。公務員には地方公務員と国家公務員があり、それぞれ従事する仕事は別です。地方公務員は、主に保健所や国公立病院など、国家公務員は厚生労働省などの中央官庁の仕事に携わります。

いずれにしても、薬剤師として医療に従事したり、保健・衛生の管理監督業務を行ったりするもので、専門的な知識が生かせる仕事になるでしょう。公務員は手当や待遇が厚く、社会的な信用度が高いため、人気がある仕事の一つです。

大学で働く

自分のやりたい研究がある、教育に携わりたい、という場合は、大学の職員として働くことがおすすめです。卒業論文の研究内容を深めたいのであれば、大学職員になることで卒業後も研究を続けることができます。

また、教育に携わることもできるので、研究や教育に携わりたいと考える薬剤師が選択する就職先です。

8. 薬剤師資格があればできることは他にもある?

研究機関の管理責任者や麻薬取締官でも活躍

薬剤師の資格があれば、毒物・劇物といった薬品の管理ができるようになります。先にお伝えしたように、一般的には調剤薬局や病院などで医薬品を提供する仕事が多いものの、さまざまな薬品を扱う工場や研究機関で管理責任者として働くことも可能です。

また、薬事衛生や食品衛生、生活衛生などに関わる仕事も薬剤師が活躍できる場所です。業種は幅広く、薬物乱用防止のため啓発活動や、医薬品・化粧品・健康食品・医療機器の製造販売をしている企業への指導、学校・ゴミ処理場・食品製造・公衆浴場・クリーニング店などの衛生管理のチェック、麻薬取締官などがあります。ただし、こうした衛生に関する仕事は、主に公的な行政機関で働く地方公務員や国家公務員の管轄となるため、公務員試験に合格した上で携わることになります。

9. 薬剤師に求められる適性は?

調剤業務は几帳面さやコミュニケーション能力が求められる

薬剤師を目指している人の中には、自身が薬剤師に向いているか、気になる人もいることでしょう。薬剤師の仕事は、性格的な向き・不向きがあります。薬剤師に向いている人はどんな特徴があるのでしょうか。自身の適性を確認してみましょう。

几帳面な人

薬剤師として医療に関わるとき、必ず行うのが調剤業務です。調剤業務は用法用量や併用薬、副作用のチェックなど細かい作業が多く、薬によっては数ミリグラムの誤差で副作用を起こすこともあります。そのため、細かい作業も丁寧にできる几帳面で責任感のある人が薬剤師に向いていると言えます。

化学や生物が好きな人

医薬品を正しく扱う上で、化学や生物の基本的な知識を身に付けておくことが重要です。複数の薬を混合した時の配合変化や薬の吸収・代謝・排泄に関する作用機序、新薬のメカニズムなどを理解するために、大学で学ぶ化学や生物の知識をフル活用することになります。薬学部を受験する際も必要な科目ですが、就職後も学び続ける必要があるため、化学や生物が好きな人は仕事にやりがいを持ちやすいでしょう。

聞き上手で話し上手な人

薬剤師の仕事は薬を間違いなく渡すことだけではありません。患者さんに症状などを聞き取り、処方内容とズレがないかを確認することも大切です。

対応する患者さんは老若男女さまざまで、気軽に何でも話してくれる人もいれば、医師に伝えたのにどうして薬剤師にも話さないといけないのかと考える人もいます。あるいは、疑問や不安を抱いていても相談できず、薬を飲み続けることに抵抗感を抱いている人も少なくありません。

薬剤師は、患者さんから薬を安全に服用するための情報を聞き出し、服用自体に抵抗がある患者さんには安心して薬が飲めるように指導を行うことが求められます。聞き上手、話し上手な人は、患者さんとのコミュニケーションがスムーズになりやすく、薬剤師の仕事に向いています。

※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。

「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。

厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554