多職種連携とは?必要性やメリット・薬剤師の役割について解説

近年は、超高齢社会により地域医療の需要が高まり、地域で暮らす方々のさまざまなニーズに対応できるケアやサービスが求められています。

そうした中、医師や看護師だけでなく、さまざまなコメディカル職が関わり多職種連携を取ることは、地域で安心して暮らすための包括的な医療・介護サービスの実現につながるでしょう。

本記事では、多職種連携の必要性や多職種連携の定義、メリット、そして「多職種連携で薬剤師に期待される役割は何か?」などについて解説していきます。

目次

1.多職種連携とは

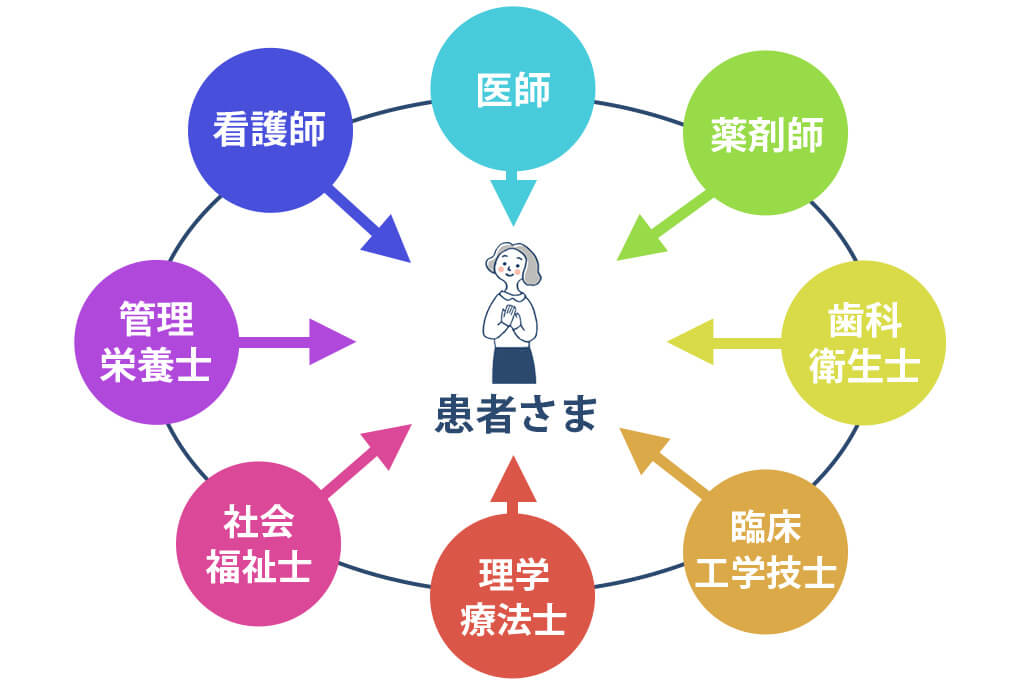

多職種連携とは、医療や介護、福祉に関わるさまざまな職種が連携し、それぞれの専門性とスキルを発揮しながら職務にあたることを言います。

多職種連携の目的は、各職が持つ高い専門性をかけ合わせることで、患者さまや利用者さまにより適切な治療、ケアを提供することです。 そのためには、必要とされる治療、ケアについての情報を共有し、解決すべき課題を見つけ、解決に向けて「チーム」としてアプローチしていくことが大事です。

多職種連携において、薬剤師は中核を担うべき職種の一つです。チームの一員として活躍できる環境をお探しの方は、薬剤師専門の転職サービスであるマイナビ薬剤師を活用してみてはいかがでしょうか。

マイナビ薬剤師では、無料登録するだけで転職のプロのアドバイスが受けられるほか、非公開情報を含めた求人紹介も受けられます。

2.多職種連携はなぜ必要とされている?

わが国では高齢化が急速に進行し、医療ニーズが多様化しています。それにともなって、医療・介護サービスにおける質の向上も求められています。

そうした中、2025年には65歳以上の高齢者数が人口の約30%に達し、2055年には40%に近づくと言われています。また、少子高齢化にともなって、高齢者を支える側の人口が減少していたり、高齢化していたりすることも大きな問題です。

そのため、厚生労働省では「要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができる仕組みづくり」を推進し、地域が一体となって支援する「地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。

しかし、支援を必要とする方の健康状態や社会的背景はさまざまです。支援やサービスのニーズも多岐にわたるため、医療職や介護職が個々に活動するだけでは、多様な状況やニーズに対応できません。だからこそ、医療・介護の専門職が協力し、質の高いケアを提供する多職種連携が必要とされているのです。

薬剤師が、複数の職種と連携しながらスキルアップを目指す場合は、病院薬剤師を選ぶのも方法の一つです。マイナビ薬剤師には病院の求人も多数そろっているので、転職をお考えの方は、無料登録をした上で自分に合った求人を探してみてはいかがでしょうか。

参照元:厚生労働省/多職種協働・地域連携

参照元:日本医師会/地域包括ケアと多職種連携~指導者用ガイドブック~

参照元:厚生労働省/今後の高齢者人口の見通し

3.海外でも多職種連携が推進されている

世界的な高齢化や災害、感染症の流行などを受け、WHOは各国における医療従事者不足を問題視しています。そして、その問題を緩和するには、専門職の分野横断的な連携が重要だと提言しました。

それを受けて、近年はイギリスやカナダ、ノルウェーなどさまざまな国で、多職種連携による医療・保健福祉分野の改革が進められています。つまり、多職種連携は世界共通の課題であり、推進すべき施策なのです。

なお、医療の質を保つには人材資源を確保し続ける必要があるため、連携医療に関する教育や即戦力となる人材育成も、並行しておこなうことが重要とされています。そのため、さまざまな国の大学や教育機関において、多職種連携を学び研修をおこなうカリキュラムが組まれるようになりました。

参照元:WHO/専門職連携教育および連携医療のための行動の枠組み

4.多職種連携のメリット

多職種連携をおこなうことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。薬剤師の立場から多職種連携のメリットを見ていきましょう。

4-1.医療の質の向上

多職種が連携して医療やケアに関わることで、専門的な視点からの情報提供や問題提起が可能となります。問題提起や問題解決に向けての施策も、より多角的な視点から模索できるでしょう。

加えて、問題ごとに担当を決めて業務を分担すれば、それぞれが自分の役割に集中できます。その結果、専門性が高まり医療の質も向上するでしょう。

4-2.視野・知識の幅が広がる

多職種連携では、常にほかの専門職とコミュニケーションを取ることになります。

患者さまや利用者さまの情報を共有し、抱えている課題へのアプローチを考え、専門性の高いケアやサービスを提供する。そうした環境でさまざまな職種の視点、考え方を学べば、薬剤師としての視野や知識の幅も広がるはずです。

参照元:厚生労働省/多職種協働・地域連携

4-3.患者さまが求めるニーズに対応できる

日本では、糖尿病や心臓病、認知症など、いくつもの慢性疾患と付き合いながら暮らす方が増えています。また、生活様式や家族関係のあり方が多様化し、患者さまや利用者さまを取り巻く社会背景も複雑になってきました。

それにともなって医療や介護のニーズも多様化しており、近年は一人ひとりの患者さま、利用者さまに柔軟に対応する姿勢が重視されています。

多職種連携は、それぞれの視点から患者さまのニーズを細かく把握することにつながるため、より適切なケアやサービスの提供ができるでしょう。

5.多職種連携の課題

地域社会に浸透しつつある多職種連携ですが、より効果的に連携するために解決すべき課題もあります。

主な課題として挙げられるのは「スキルや人材の教育トレーニング」「連携するための体制・環境の見直し」「密なコミュニケーション」の3つです。

- スキルや人材の教育トレーニング

- 連携するための体制・環境の見直し

- 密なコミュニケーション

多職種連携では、それぞれの専門職が自分の役割を認識し、高いレベルで専門性を発揮することが重要です。

急速に高齢化が進む中で、地域の方たちが安心して暮らせるような医療・介護サービスを提供するためには、多職種連携で活躍できる知識とスキルを持った人材の育成が、早急の課題といえるでしょう。

多職種が連携するにあたっては、情報の共有、方向性の決定、ケアやサービスの提供、その後の見直しといった多くの過程が必要です。そして、チームとしての機能を充実させるには、ほかの職種と直接連携を取り、関わり合うための環境が不可欠です。

しかし、それぞれの職種は別の業務にも従事しているため、十分な時間が取れず、ほかの職種を介して間接的に連携するようなケースも珍しくありません。限られた時間の中でチームとしての役割を果たすためにも、各職種同士が随時連絡を取れる体制・環境(業務量の削減やデジタル化の推進など)の見直しが望まれます。

多職種連携では関わる専門職が多いほど、それぞれの視点や考え方、価値観、問題の捉え方、解決方法などに違いが出てきます。患者さま、利用者さまを第一に考えるからこそ、意見が対立する場面もあるかもしれません。

そうした状況に対処し、チームとしてよりよい医療・ケアを提供するためには、職種間の密なコミュニケーションと柔軟な姿勢が不可欠でしょう。

参照元:厚生労働省/多職種協働・地域連携

参照元:日本看護協会/多職種連携と倫理

6.多職種連携における薬剤師の役割

健康維持のために、内服薬や注射薬を使用する方が多い現代において、薬の管理は重要な課題となっています。例えば、理解力が低下し自己管理が難しくなっている方の場合、薬を飲み忘れたり飲み残したりなど、薬の管理に大きな不安がともなうでしょう。

しかし、薬剤師が在宅訪問をおこなって薬の管理をサポートすれば、薬剤の保管間違いや飲み忘れを防ぎ、正しい使い方を指導することができます。

加えて、複数の医療機関から処方された薬の組み合わせに関して、安全性を確認したり、必要に応じて処方医へ処方の調整を依頼したりすることも可能です。

つまり、多職種連携に薬のエキスパートである薬剤師が参加することで、患者さまや利用者さまが抱える薬関連の問題点を把握し、解決へと導けるわけです。

薬剤師が専門性を発揮することは、患者さまや利用者さまの安全・安心だけでなく、他の職種が自分の担当業務に集中するための環境づくりにもつながるでしょう。

参照元:厚生労働省/多職種協働・地域連携

参照元:厚生労働省/在宅医療におけるチーム医療

7.まとめ

急速な高齢化が進むわが国では、医療や介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが求められています。そして、地域で暮らす方々のさまざまなニーズに対し、質の高いケアを提供するためには、多職種連携が不可欠です。

多職種連携によって、医療・介護の各職が高い専門性を発揮すれば、患者さまや利用者さまに適切なケアが提供できるだけでなく、互いのスキルアップにもつながるでしょう。

慢性疾患を持ち、継続的な治療を必要とする方が増えている現代社会において、薬のエキスパートである薬剤師は、多職種連携に欠かせない存在です。求められる役割をきちんと把握した上で、その専門性を地域のサポートに役立ててください。

毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報

おすすめの薬剤師求人一覧

転職準備のQ&A

薬剤師の職場のことに関するその他の記事

※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。

「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。

厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554