トレーシングレポートとは?基本的な情報からメリットまで解説

厚生労働省の「患者のための薬局ビジョン」の中に、薬剤師の業務が「対物から対人」へと転換が進んでいることが示されています。対人業務の中心は、患者さまが受診した各医療機関の処方薬について、服用前の指導から服用中のフォローまで一元化して行うこと。医療機関、薬局、地域包括施設が連携して患者さまの健康を管理するためには機関同士の情報共有が必要です。

今回は医師の判断材料の一つとして役立ててもらうために、薬剤師が知り得た情報や見解を伝えるツールである「トレーシングレポート」の基本情報やメリットを詳しく解説します。

目次

1.トレーシングレポートとは

トレーシングレポートとは「服薬情報提供書」といって、患者さまの情報を処方医に共有するためのものです。

「トレーシングレポート(服薬情報提供書)」による情報提供は、薬剤師の職能のひとつとして、ますます必要不可欠なものになっていきます。まずは「トレーシンレポート」とは何か、しっかり押さえておきましょう。

1-1.トレーシングレポートの概要

2015年「薬局ビジョン」を現実化するために必要な機能のひとつが、薬局と医療機関との連携であり、そのための情報共有ツールが、服薬情報提供書、いわゆる「トレーシングレポート」です。

薬局薬剤師が患者さまから得た服用状況や服用期間中の副作用を含む体調変化などの情報を、処方医にフィードバックするために作成し、残薬調整や処方提案などに繋げていくものです。

トレーシングレポートは診療報酬上、「服薬情報等提供料」として算定することができます。医療機関からの情報提供の求めがあった場合にのみ算定できていたものが、2016年には薬剤師がその必要性を認めた場合でも算定されるようになり、15点から20点に増えました。2018年の改定で 、医療機関の求めで情報提供した場合は30点、患者及び家族等からの求めまたは薬剤師が必要性を認めた場合を20点と、細分化と増額が実現しました。2020年には地域指定体制加算に実績要件が追加されるなど 、トレーシングレポートの有効性が認められた結果といえ、さらに取り組みが広がっています。

トレーシングレポートの作成は薬剤師にとって重要なスキルの1つです。環境を変えてスキルアップを目指したいとお考えの方は、ぜひ薬剤師専門の転職サービスであるマイナビ薬剤師にご相談ください。

無料登録するだけで、薬剤師の転職のプロとのキャリア相談や求人紹介が受けられます。最新の転職市場情報をお伝えすることも可能です。ご自身の希望に合った職場を見つけるサポートをします。

1-2. トレーシングレポートの前提

トレーシングレポートを作成するために押さえておくべきポイントや注意点について解説します。

ポイント

①緊急性は低いが伝えるべき情報

薬局薬剤師が患者さまから得た情報の中で、「緊急性は低いものの伝える必要がある」と判断した内容を記載した文書です。

薬剤師が、次回受診時に患者さまから医師に伝えたり、相談したりすることで間に合うと判断した内容について、トレーシングレポートを提出することで、確実に医師に伝えることができます。また、一包化の提案や残薬の状況などアドヒアランスに関する内容や、生活状況の変化などは、今後の治療方針に対して有用な情報となります。

②有用で精度が高く読んでもらえるように

伝えたい情報であっても、医師に読んでもらえなければ意味がありません。そのためには、次の要素が入っていることが条件となります。

- いつ

- 誰から(本人、家族、施設スタッフ等)

- どこで(薬局、服薬フォローの電話で等)

- 具体的な内容(残薬、副作用、生活の変化等々)

- 情報を得た時の対応

- 情報提供の理由

- 薬剤師からの提案

を簡潔で分かりやすい表現で記載します。

特に薬剤師からの提案にあたっては、添付文書、インタビューフォームの該当箇所、文献などの根拠となる資料をつけることで、精度が上がるとともに説得力が増し、有用な情報と判断してもらえるでしょう 。

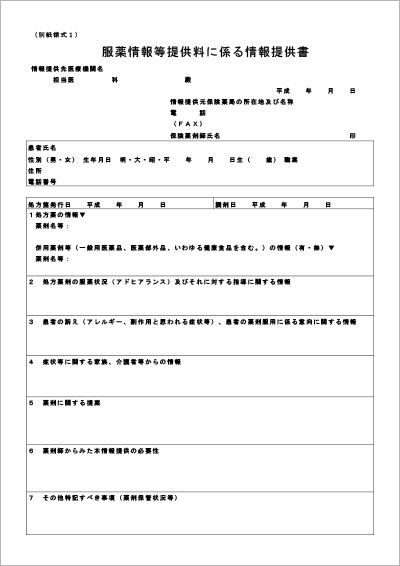

③指定様式の書式で提出

医療機関への報告は指定様式に則り、必要な情報がもれなく記載されていなければなりません。厚生労働省では、「患者の服薬状況等に係る情報提供書」のひな型を提供していますが、病院薬剤部で独自に作成しダウンロードして使用する場合もあります。報告の際は提出先に必ず確認するようにしましょう。

注意点

①疑義照会とは行う内容やタイミングが異なる

疑義照会は、処方箋に不備があるとき、処方内容に疑わしい点があるとき、重複薬や相互作用の可能性がある薬がお薬手帳で確認できた場合などで、解消しなければ調剤することができないため、緊急を要する内容です。すぐに直接、電話やファックスなどで問い合わせを行う必要があるため、トレーシングレポートとは異なります。

②検査値の照会はしない

トレーシングレポートは、薬剤師が得た患者さまの情報を医師に伝える手段であり、検査値の問い合わせを行うことはできません。ただし、がん化学療法に対するトレーシングレポートでは、経口抗がん剤の服薬フォローを薬局が担っており、病院薬剤部との取り決めで検査値の照会ができるところもあります。

③治療方針の問い合わせではない

検査値の照会と同様、医師に治療方針を問い合わせる手段ではありません。トレーシングレポートを提出し、それに対する処方変更などの回答を積み重ねる間に、医師の治療方針が分かる場合もあるでしょう。また、検査値と同様、がん化学療法のトレーシングレポートでは、医師と薬局の服薬指導の整合性を高めるために正式なレジメン名称の回答を求められるところもあります。

2.トレーシングレポートで伝える内容

トレーシングレポートで伝える内容について具体的に説明していきます。

2-1. 服薬状況・残薬状況

投薬時の服薬指導の中で、「お薬飲めていますか」「残薬はありませんか」という会話は、患者さまのアドヒアランスを知るうえで非常に重要です。

特に慢性疾患の場合、アドヒアランスの低下により残薬が生じる理由は、自分勝手な判断で中止、生活スタイルと服用時間が合わずに飲み忘れる、投与日数が受診間隔より長い、複数の医療機関から重複して処方、用法・用量の間違いなど、さまざまな理由があげられます。また高齢者さまでは認知機能や日常生活動作(ADL)、嚥下などの機能低下や独居なども原因として挙げられています。

参照元:厚生労働省/高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)案

こうした内容は患者さまが医師に話していないことも多く、薬剤師がこの情報を吸い上げる役割は非常に大きいといえます。

トレーシングレポートで、残薬の発生状況とその理由を報告することで、投与日数の調整や服用方法の変更などアドヒアランスと治療効果の改善が期待できます。

2-2.有害事象

トレーシングレポートの目的のひとつに、薬物治療の安全性の向上があります。服薬期間中の体調の変化や、気になる自覚症状などの訴えについては、厚生労働省による「重篤副作用疾患別対応マニュアル」等を参考とし、薬剤との関連性の分析を含めて情報提供をすることが必要です。有害事象と思われる情報を得た際に、患者さまに対してどのような指導をしたのかも記載し、処方医との情報共有することも大切です。

2-3. 各種提案事項

トレーシングレポートに記載できるそのほかの内容についての紹介です。

2-3-1.地域包括ケアに関わる多職種からの情報

トレーシングレポートは、医療連携を進める上で非常に重要なツールですが、地域包括ケアシステムにおいて、薬局だけでなくケアマネージャーや在宅診療における看護師や栄養士など、患者さまに関わる全ての医療関係者から連絡会議などで知りえた情報を記載することができます。

2-3-2.医療機関から求めのあった内容

患者さまの服用薬及び服薬状況、服薬指導の要点、患者さまの状態など、飲みやすくするための技術情報など、医療機関から求められた内容についての回答を記載することができます。この場合には、通常よりも高い服薬情報等提供料が算定されます。

また、経口抗がん剤による外来化学療法が増え、服用期間中のアドヒアランスや患者さまの体調変化については、保険薬局による情報収集が非常に有用です。

そのため、病院からの依頼で、保険薬局の薬剤師が電話などで患者さまの服薬フォローを行う事例が増えています。抗がん剤専用のトレーシングレポートではアドヒアランスや有害事象の早期発見のための情報提供が求められます。

2-3-3.患者さまの薬物療法や健康状態に関わるそのほかの内容

患者さまが、処方薬以外で服用しているOTC薬品や継続的に摂取している健康食品の情報や生活状況などは、薬物療法やアドヒアランス、健康状態に関わる可能性があります。また複数の医療機関の受診ではポリファーマシーになることも多いです。これらの内容も、必要があれば記載し情報共有します。

2-3-4.処方提案

医師に対し、処方提案をすることはなかなか難しいと思われます。医療機関・処方医とコミュニケーションを事前に取り、トレーシングレポートの意義を確認しておくことが重要です。例えば副作用の可能性のある併用薬の処方、ベンゾジアゼピン系薬などの長期連用による副作用回避、投与初期の副作用予防の制吐剤の長期継続など、他剤変更や服用中止などの提案は検討してみると良いでしょう。その際、文献などのエビデンスを添付することも処方提案の精度を高めるためには必要です。

3.トレーシングレポート作成のメリット

薬剤師の仕事が対人へと移行する中で、薬歴だけでなくトレーシングレポートを作成するのは大変な作業ですが、それ以上にさまざまなメリットがあります。どんなメリットがあるのでしょう。

3-1. ポリファーマシーの対策になる

多剤併用といっても適切で必要な処方であればポリファーマシーとはいいません。多剤併用の上に、不適切な処方、必要な処方がなされていない、重複投与などにより有害作用や相互作用、アドヒアランスの低下などに繋がる状態をポリファーマシーといいます。

患者さまが複数の病気をお持ちで各診療科から処方が積み重なって生じる場合と、有害事象に対して薬剤で対処することで生じる場合があります。いずれも、かかりつけ薬局・薬剤師が患者さまの薬物療法を一元的に管理し、各医療機関にトレーシングレポートを提出することで、減量・中止が可能となり、患者さまの健康管理と医療費削減の実現のメリットがあります。

参照元:厚生労働省/高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)案

3-2. 医師との連携を強化できる

トレーシングレポートの運用開始にあたっては、事前に医師や医療機関の承諾を得る必要があり、地域包括ケアにおける多職種との連携が強化できることもメリットといえます。トレーシングレポートによる有用な情報提供の積み重ねは医師との、信頼関係の構築に繋がります。

3-3. 記録が残ることでエビデンスとなる

トレーシングレポートは医師の都合のよいときに閲覧可能であること、診療時のエビデンスとして利用できること、電子カルテへの取り込みにより記録として残せること、多職種への報告書として利用できることなど、多くのメリットがあります。また、患者さまの情報を精査して、文献や資料など処方提案の根拠となるものを添付することもできます。

4.トレーシングレポートを提供するまでの流れ

トレーシングレポートを提供するまでには、医師や病院の薬剤部、地域包括ケアに関わる施設などの多職種の方との確認が必要です。地域包括の連絡会議や薬薬連携の勉強会などを利用して、トレーシングレポート提供から応需、回答までのシステムを作ることが望まれます。まずは、窓口となる病院の薬剤部などに、トレーシングレポート運用について相談しましょう。すでに、他の保険薬局と運用が進んでいる場合には、その流れに従い開始することになります。

トレーシングレポート運用後の流れは、送付先が病院の場合は、薬剤部を介して処方医へ情報提供されるケースが多いようです。

5.トレーシングレポートのフォーマット

実際に厚生労働省で公開されているトレーシングレポートのフォーマットをご紹介します。

記載内容としては以下となります。

- 処方薬剤の服薬状況(コンプライアンス)及びそれに対する指導に関する情報

- 併用薬剤等(一般用医薬品、医薬部外品、いわゆる健康食品を含む。)の有無(有・無)▼薬剤名等:

- 患者の訴え(アレルギー、副作用と思われる症状等)に関する情報

- 症状等に関する家族、介護者等からの情報

- 薬剤師からみた本情報提供の必要性

- その他特記すべき事項(薬剤保管状況等)

6.まとめ

トレーシングレポート(服薬情報提供書)は、薬局薬剤師が患者さまの情報を医師に提供するための文書です。トレーシングレポートは、疑義照会とは異なり、緊急性はないものの、次回受診時までに伝えておいた方が良いと判断した内容について情報を提供します。

また、アドヒアランスの改善や残薬調整、安全性の確保などに繋げる目的があります。医薬分業において地域の医療機関との連携を深め、患者さまの薬剤や健康管理を一元的に行っていくために必要なツールであり、有用かつ精度の高いトレーシングレポートを作成するために、薬剤師も日々研鑽を積むことが大切です。

毎日更新!新着薬剤師求人・転職情報

転職準備のQ&A

薬剤師の転職の準備に関するその他の記事

※在庫状況により、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

※本ウェブサイトからご登録いただき、ご来社またはお電話にてキャリアアドバイザーと面談をさせていただいた方に限ります。

「マイナビ薬剤師」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。

厚生労働大臣許可番号 紹介13 - ユ - 080554